La couleur inventée

Attraper l'arc en ciel des couleurs pour les fixer sur un support, voilà une chose miraculeuse dont nous nous sommes lassés de nous émerveiller. Mais quand Louis Lumière mit au point ses premières photographies couleur au moyen d'une mosaïque de minuscules grains de fécule de pomme de terre, il les considéra comme l'invention de sa vie, bien qu'il eut réussi à capter le mouvement au moyen du cinématographe. Brevet déposé en 1904, l'autochrome fut commercialisé à partir de 1907 et triompha jusque dans les années 30. Tout le génie de la technique consistait en la capacité des plaques de verre à générer elles-mêmes leurs propres couleurs. Et quelles couleurs ! On ne peut qu'être stupéfaits par la beauté de leurs nuances et touchés, aussi, de voir du rose aux joues des enfants qui nous paraissent incroyablement plus proches. Pourtant, la vitesse de prise étant moins rapide qu'avec le noir et blanc, les poses s'étaient à nouveau quelque peu figées avec l'autochrome. Mais c'est un fait indéniable que la photographie noir et blanc nous a habitués à couvrir les hommes du XIXe siècle d'un voile noir et que l'on éprouve toujours un peu de surprise à les voir apparaître dans un monde de couleurs. Pour les plonger dans la lumière, rien de mieux que l'ouvrage à la qualité d'impression à nulle autre pareille (quintachromie, vernis sérigraphique) qu' Alain Scheibli a consacré à la collection privée de sa famille.

Bains de mer de la famille Lumière, vers 1910

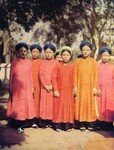

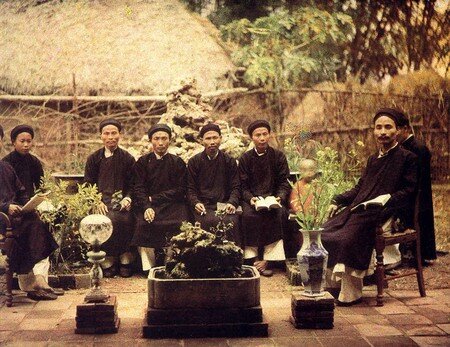

Tonkin vers 1910, Archives de la Planète, Musée Albert Kahn

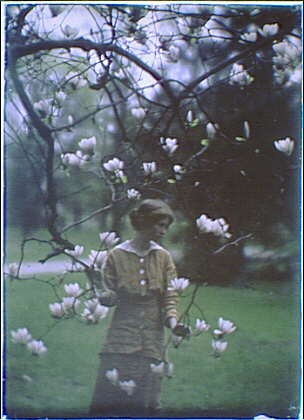

Edna St. Vincent Millay at Mitchell Kennerley's house in Mamaroneck, New York

par Arnold Genthe

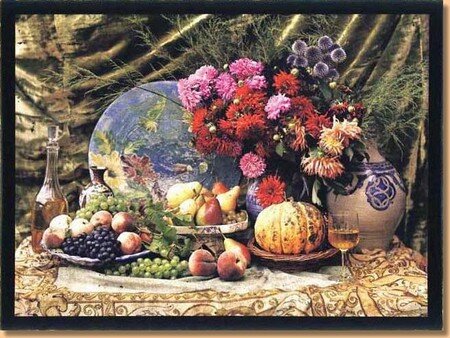

Nature morte, 1910, musée des autochromes Lumière

Lavandou, 1912, musée des autochromes Lumière

Juliette Tournassoud, photographiée par son père, Jean-Baptiste.

Pour la voir grandir, regardez son album.

Jean-Baptiste Tournassoud

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F5%2F156573.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F38%2F61%2F184932%2F84628565_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F05%2F89%2F184932%2F84513344_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F71%2F85%2F184932%2F80407505_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F14%2F93%2F184932%2F78855527_o.jpg)